Le veía tan tranquilo al inspector que a veces me daba la impresión de que tenía el caso resuelto y lo único que hacía era jugar conmigo, como un niño travieso que sabe todas las respuestas y no quiere desvelarlas por el momento. No en vano su fama le precedía, haber resuelto los casos más complicados en cuestión de días. Era éste, el del caso “Cloty”, uno más en la lista, me preguntaba.

“Oye, Garrito. En ese tiempo del que me hablas, el de La Habana, ¿Anduvo Cloty inmiscuida en los asuntos de Magaña?”

“Sí. Magaña era un zorro, lo tenía que ser para moverse en los círculos en los que él se movía. Necesitaba cómplices, gente que le diera cobertura. Sobre todo cuando entran los rebeldes en la capital y el panorama político cambia radicalmente. Para Magaña era más fácil llegar a un acuerdo con la mafia que con los barbudos. Los mafiosos no entendían nada que no fuera negocio y dinero. Los castristas, al menos en sus comienzos, la mayoría tenían una ideología, creían en unos valores revolucionarios. Un terreno escurridizo para alguien acostumbrado a moverse en negocios turbios.

Me preguntas por Cloty. Cuando Magaña ve las orejas al lobo, a los pocos meses de que Fidel tomara el poder. El pelotari está rumiando en cómo sacar sus ahorros de la isla, joyas e importantes sumas de dinero. A Magaña no le pasó lo que a muchos pelotaris, que perdieron sus ahorros y les confiscaron sus posesiones, como le ocurrió a Pistón y otros.

Magaña le suplica a Cloty que regrese a Cuba de Mexico, donde triunfaba como raquetista. Sus relaciones sentimentales habían tenido sus altibajos y Cloty estaba muy herida desde que en la última visita a La Habana, el pelotari le había puesto los cuernos. La dejó tirada por Indira, una bailarina del Tropicana que causaba furor. Esa noche, mientras el pelotari y la vedette vivían una noche tórrida en un hotel, la raquetista, enterada del lugar, acudió con un bate de beisbol y dejó el Galaxy de color rojo y blanco hecho un amasijo de hierros retorcidos”.

“¿Logró Magaña sacar el dinero y las joyas de Cuba?”, no me puedo resistir a la pregunta.

“Magaña tenía una capacidad de persuasión tremenda. Era capaz de vender la biblia a un grupo de musulmanes en la Meca. Convence a Hemingway, que también estaba preocupado por el cariz que estaban tomando los acontecimientos en Cuba, para que transportara desde La Habana en su barco dos maletas, una llena de joyas y la otra de dinero. La acompañaría Cloty. Vendrían a recogerlas al muelle de Cayo Hueso y las llevaría la raquetista, junto a una persona que les esperaría, en tren hasta Dania.

“¿Sabes quién era la persona que les esperaba en el puerto de Cayo Hueso?”

“Nada me sorprendería”, le contesto.

“Iñaki Pradera”.

“¿El mismo que hace llegar el programa de Dania, temporada 1966, a la cafetería Cloty, días antes de que se carguen a Magaña?”

El inspector asiente con la cabeza.

Levanto la vista y me quedo mirando las magnolias que han empezado a dar flores. Parece que la primavera se avecina. Y con ella la resolución del caso. El jodido inspector Garret no da puntada sin hilo.

El desbarajuste convirtió la ciudad de La Habana en el caos con la entrada de loa revolucionarios. La descomposición del estado bajo la dictadura de Batista y el posterior recambio provocó el desconcierto de la población que empezó a marcharse del país, primero a centeneras, a miles después. Las promesas incumplidas por parte de los nuevos gestores hizo que las figuras no regresaran al Jai-Alai, y si lo hicieron tuvieran que buscarse contratos en Mexico o en los frontones de Florida. Como les ocurrió a Chucho Larrañaga y a Orbea I, les ofrecieron dos mil dólares al mes en el Jai-Alai de La Habana; rechazaron el de Miami, pero a los meses, aceptaron cabizbajos un nuevo contrato en Miami, esta vez a la baja.

Los negocios como el Toki-Ona todavía se sostenían, pero cada vez con más dificultades. La escasez de víveres provocó que Martín Odriozola, dueño del restaurante, y varios pelotaris pusieran sus vidas en riesgo. Magaña, de traficar con joyas, licores y trata de chinos, pasó al contrabando de pollos, cerdos y disidentes. No era extraño que Odriozola y Magaña atravesaran la ciudad a las cinco de la mañana con un camión repleto de pollos muertos. Tampoco que Magaña acudiera al colegio de los franciscanos, Santiago de las Vegas, camino Boyeros, cerca del aeropuerto, para traer en el maletero un cerdo que había sido sacrificado el franciscano Patxi Rezola. Harían el viaje hasta el Toki-Ona en una ranchera propiedad de los frailes. Magaña al volante, Rezola en medio, y a su lado: el inseparable Frías vestido con un uniforme de alta graduación.

El desencanto con el nuevo régimen se dio desde el principio. Adeptos a Fidel, sus primeros ministros, alcaldes y diferentes cargos, se desvincularon y, muchos se exiliaron; otros pasaron a la clandestinidad. Los franciscanos vascos ayudaron a muchos de ellos. El Toki-Ona se convirtió en un lugar secreto donde dar cobijo a los disidentes hasta facilitarles la salida del país.

La relación de los frailes con los pelotaris había sido inmejorable desde años atrás. Acudían a menudo al restaurante. cenaban juntos. Charlaban y cantaban versos, les enseñaron a bailar bailes vascos. Magaña hizo gran amistad con uno de ellos: Javier Arzuaga, franciscano de Oñati (Gipuzkoa). Una persona de pocas palabras hasta coger la confianza suficiente. En los primeros meses del año 1959 tuvo un papel dramático como te contaré después. .

Magaña tenía olfato y capacidad de anticipación propio de un visionario. No le gustaba nada lo que veía. Cada vez más gente, políticos, ciudadanos de todo tipo y condición, se desvinculaban de la verborrea del jefe de la revolución y la nueva manera de hacer política. Cada vez eran más los disidentes que tenían que trasladar al Toki-Ona en la clandestinidad. Odriozola estaba de los nervios.

“Cualquier día vienen y nos encierran a todos”, decía.

Llegaba Magaña con una nueva partida:

“Tranquilo, Martín, tres o cuatro días. Los últimos”…

Un domingo estaban comiendo en el Toki-Ona, el comedor repleto de gente. Llegaron los militares y rodearon la manzana. Entraron en el restaurante y se armó un tumulto. Buscaban a Magaña. Se acercaron a la mesa donde el contrabandista comía junto a “Tarzán” Ibarlucea y Guillermo. “Es él”, dijo uno de los milicianos.

“Te acuerdas de mí”, volvió a hablar.

Magaña ni le miró a la cara. Lo había reconocido instantes antes. Era uno de los que había traído al Toki-Ona junto a otros refugiados.

Lo metieron en un coche acompañado por varios tipos vestidos de paisano. Lo llevaron a la zona portuaria y anduvieron dando vueltas.

“Dinos dónde está Cesáreo Marcos”, le preguntaban una y otra vez. Le ponían la pistola en la sien y le volvían a preguntar por lo mismo.

“Dinos dónde se aloja Cesáreo Marcos”.

Anocheció y lo soltaron en el parque Central; lo dejaron desnudo.

La reunión tuvo lugar en casa de Cesáreo Marcos, un donostiarra que regentaba, entre otros, un negocio de importación y exportación de bacalao. El empresario se ocultaba en un piso alquilado por Ignacio Altuna, pelotari de Tolosa. David Salvador, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores, un hombre que tenía bajo su control a 20.000 hombres, presidía el encuentro. El Coreano también estaba en la reunión. Tanto el sindicalista como el empresario, tranquilizaron a Magaña por la presencia del Coreano. A Magaña no le gustaba nada ver al mercenario implicado en un asunto crucial para sus vidas y para el futuro de Cuba.

La policía castrista andaba tras los pasos de Marcos como vía para dar con Salvador, el presidente del sindicato más poderoso del país. Fidel y los suyos querían acabar con la cabeza del sindicato; los reunidos buscaban otro tanto, eliminar al indiscutible líder de la Revolución.

Decidieron por unanimidad que Magaña sería el ejecutor. Aprovecharían la presencia de Fidel Castro en una visita al Jai-Alai para acabar con el mandatario. Los hombres de Salvador le darían el apoyo logístico necesario para, una vez consumado el magnicidio, sacarlo del país. Magaña conocía a Fidel de México, de casa de los Pradera. No le sería difícil acercase al comandante en la entrega de premios para, acto seguido, descerrajarle dos tiros. Aprovechando el tumulto, se daría a la fuga posteriormente.

El Consejo Nacional del deporte cubano organizó un festival homenaje a Antonio Andrés, intendente del Jai-Alai. Se cumplían 15 años de su regreso de Manila donde padeció las consecuencias de una guerra atroz, la invasión japonesa en las Islas Filipinas, que casi les cuesta la vida a él y a su mujer. El máximo organismo del deporte cubano le iba a hacer entrega de la medalla José Martí al mérito ciudadano. El gobierno confirmó la presencia del Comandante en jefe y de varios de sus comandantes.

Montaron el mejor partido por parejas posible. Egurbide y Churruca se enfrentarían a Alex y Chucho Larrañaga. Los cuatro eran las estrellas del cuadro. Los ganadores se llevarían un trofeo con incrustaciones en oro y diamantes. Los aficionados locales no sospechaban que iba a ser el ultimo de los grandes partidos vividos en el Palacio de los gritos desde su inauguración hacia el año 1900. A las pocas semanas eliminarían las apuestas, a los pocos meses, el silencio se apoderaría del caserón situado entre Concordia y Lucena.

Minutos antes del partido, llegaron los comandantes rodeados por escoltas. Una mancha de uniformes color verde olivo ocupó una parte del palco de autoridades. El publico los recibió puesto en pie y con gritos de ¡Fidel!.. ¡Fidel!…

El partido fue apoteósico, como si los cuatro pelotaris y el público fueran conscientes de que estaban viviendo los últimos estertores del grandioso espectáculo del jai-alai. Lo dieron todo. A menudo ocurre que el ansia de agradar se convierte en un fiasco, como ocurrió en el enfrentamiento entre Orbea I y Salsamendi I. Esta vez fue muy diferente. Los empates fueron sucesivos. El ataque de Egurbide —el pelotari que hizo llorar al cronista Eladio Secades cuando lo vio jugar con 18 años— se veía amortizado por la finura, las piernas y la clase de Alex. Chucho Larrañaga, en su plenitud, en su segunda estancia en la capital cubana, cuando esta vez sí dio lo mejor de su juego, soltó los mayores trallazos de derecha de su carrera deportiva. La cancha de 64 metros se convirtió en una caja de cerillas, en una bombonera. Churruca, el pelotari que convertía el juego de la pelota en ballet, capeaba el temporal emulando a su paisano, el ilustre almirante Churruca.

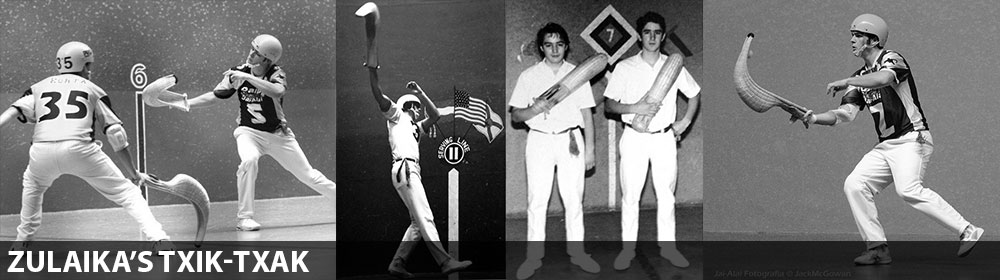

Se cruzaron apuestas a miles, premonición de un dinero en caída continúa. A la desesperada, como el que no tiene nada que perder y apuesta lo que tiene y lo que no tiene. El empate a 29 en un partido a 30 provocó el delirio en las gradas. La lucha había sido épica y no parecía importar quien se iba a llevar los trofeos incrustados en oro y diamantes. El último tanto lo siguieron de pie las 4.000 personas que abarrotaban las gradas. El tanto duró varios minutos que parecieron segundos. Churruca levantó dos chic-chacs seguidos. Alex continuó atacando la zaga, la pelota lo más lejos posible del cañonero mutrikuarra. Chucho al acecho hasta que le llegó su momento. Encestó en el cuadro doce con la derecha y largó un dos paredes dejando clavado a Egurbide.

¡Se cayó el dinero! Desde los tiempos de Macala, no se había vivido algo parecido. Los gritos, el santo y seña del viejo caserón, no cesaron ni cuando salió el cuadro de pelotaris pulcramente uniformado. Tras ellos, decenas de autoridades con Antonio Andrés, el homenajeado, a la cabeza de la comitiva compuesta por los comandantes y demás cargos.

Era la hora de Magaña. Estaba más nervioso que el día en el que debutó. Intentaba mantener la compostura, sudaba a raudales y la camisa la tenía empapada. Llevaba la Luger de 9 mm. escondida bajo la camisa blanca, a la altura del gerriko (faja), tapaba el bulto con la cesta. El protocolo dictaminaba que, después de la entrega de la medalla a Andrés y los trofeos a los ganadores, el cuadro de pelotaris se disolvería y se acercarían a Fidel para rendirle tributo y sacarse una foto. Dos tiros bastarían. Los disparos provocarían el caos. En la confusión, Magaña se escabulliría hacia vestuarios, la Luger humeante escondida en el fondo de la cesta. Una vez en vestuarios, la huida. Hombres de David Salvador lo esperaban en el exterior.

La sorpresa fue mayúscula cuando Magaña se dio cuenta de que en el grupo estaban todos menos el jefe supremo. Estaba Raúl, Camilo Cienfuegos, Almeida, el Ché Guevara… pero faltaba Fidel, el objetivo.

Fue el Ché quien hizo la entrega de los trofeos. Unos trofeos que los retiraron con la promesa de que se los devolverían una vez grabadas las inscripciones con el nombre de los ganadores. Los trofeos no los volvieron a ver por nunca jamás.

Una vez en vestuarios, tres hombres vestidos de paisano se acercaron a Magaña. Lo encañonaron.

“Queda usted detenido por contrarrevolucionario”.

Lo llevaron preso a La Cabaña, el presidio donde encarcelaban a todos los sospechosos de actividades contra la Revolución.

(Foto superior cedida por Armando Picadillo Lopez)